第一次去酒吧,是高中的某个傍晚。书包里装着2本《我爱摇滚乐》、十多本练习册,翘了晚自习的心情和北方12月的鹅毛大雪一样洋洋洒洒。

小酒吧隐藏在公园边树丛掩盖的角落里,门口挂着歪歪扭扭的霓虹招牌,走进去是一片灯光昏暗、略显冷清的座席,座席中央闪着LED灯的小舞台宛如海面上悬浮着的孤岛,我的吉他老师就坐在舞台上,手里拿的还是上课用的那个拨片,脸埋在阴影里唱歌。有人不停的碰着啤酒瓶,有人喝彩,也有人离开。

每当回忆起这幅画面,就忍不住猜想,当年那个身材削瘦、喜欢收养各种奇怪动物的摇滚青年,是否已经卷起行囊奔赴帝都,浪迹在三里屯的某个酒吧、苦心孤诣追着梦?

还有那杯既没有造型、口感也不高级的杰克丹尼兑可乐,实在令人印象深刻,你不会想要拍个照片发朋友圈,也不会对它品头论足。然而在这世界上却有无数杯这样粗糙的酒,无数个这样平凡的小酒吧和不知名的歌手——码头边的水手们在唱,旷野西部的牛仔们在喝,繁华都市的蓝领们聚在某个角落里默默的听。

不管你信不信,相比于会打分儿的帕克和逼格会发光DRC,这些从寻常小酒馆里飘出的、浸淫着通俗酒精味的音符,更多的改变了这个世界。

Chanson

时光倒回到1931年,巴黎蒙马特高地鱼龙混杂的街头,一个16岁的少女端着毛线帽子放声歌唱,没有任何伴奏,川流不惜的人群和世间百态就是她的背景音乐。那个时候她还不叫“小麻雀”皮雅芙,还没有被幸运之神眷顾登台献唱《乡村姑娘》,依旧疲于在小酒馆和街巷卖唱,和女伴一起过着颠沛流离的生活。

“但我是一个艺术家。”

十几年之后,她是法兰西的玫瑰、香颂王后、“巴黎的灵魂”,只有147cm的她穿着黑色套装,微微佝偻着背,从欧洲一路唱到了美国纽约的大舞台。只活了48岁,身体和心灵都过度透支,死后被国葬,巴黎街上拥挤着10万人为她送行。

要打造这样的传奇,一副天生的特别嗓音根本不够。她要跟着马戏团尝过流浪的滋味,要在童年生活的妓院里跟着妓女“妈妈”唱荤段子,要在贫穷的废墟里作乐自嘲,在乱世中一次又一次失去爱情,再把它们娓娓道来,最后“像个法国人”那样说,“不,没有就是没有,但我无怨无悔。”

放在今天某国的娱乐圈,以皮雅芙酗酒、嗑药的生活习惯和坦率任性的处事风格,大概早就被微博网友打倒了一百次。这朵法兰西玫瑰的说法是:“如果不可以随心所欲,那成为艾迪丝皮雅芙到底有什么用?”反倒以这份真实得到更多的爱。

香颂,不是卯足了劲儿去揣摩浪漫的发音,也不是附庸风雅去躲避“俗气”,它就是一首可以坦坦落落打量人生的歌。

Blues

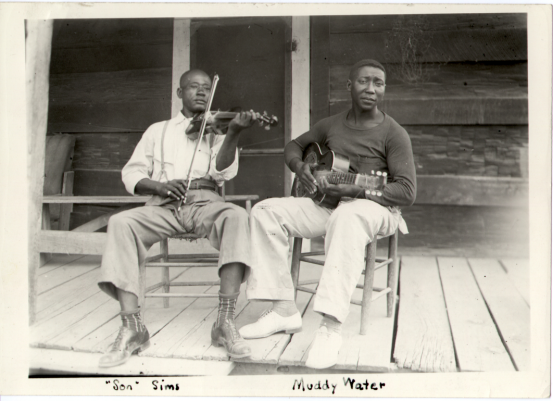

二战即将结束之际,在大洋另一边的美国、南方密西西比的田间,有个挥舞着锄头务农的黑人Muddy Waters,偶然听到了自己弹唱的录音,自己被自己吓了一跳,扔下锄头拿着吉他就去了芝加哥闯荡。他白天搬砖,晚上去酒馆里唱歌,还结识了不少街头黑人音乐家。

彼时在芝加哥,还有个娶不起老婆的白人波兰裔犹太小伙儿Leonard Chess,开了一家酒吧,渴望有一天飞黄腾达。Muddy Waters带着兄弟挨个酒馆PK,到了Leonard Chess这儿,却一下子点燃了这个慧眼识珠、满脑子生意经的犹太商人。

于是历史上最伟大的、专注于种族音乐的布鲁斯厂牌——Chess唱片就这么成立了,Leonard把Muddy打造成了那个年代最性感的黑人男歌手——要知道,在种族歧视严重的50年代,黑人多看了几眼白人女性都会被逮捕,Muddy却可以在舞台上妖娆自信的唱:

“我有宝物加持,我就是要招惹你,

我要让所有女孩,都对我言听计从。

全世界都会知道,我就是这位浪荡子弟

在全世界,都声名显赫。”

那个年代所有的黑人男性都开始相信,只要你有一把吉他,来芝加哥吧,你就可以像Muddy Waters那样开着凯迪拉克跑车载着妞儿驰骋。

50年代的美国,音乐秀还要把不同肤色的观众用帷幔隔开,然而这一首首激荡人心、热情四射的蓝调所散发的魅力,却让狂欢的人们冲破了界限、毫无芥蒂的一起跳舞,就连握着手枪维持“秩序”的警察也拦不住。

Muddy Waters说:“在密西西比务农?我们比那个大的多。”

他唱了一首《滚石》,才有了滚石乐队,多年后出道的猫王、鲍勃迪伦都是他的粉丝。追究起来,Chess唱片,Muddy Waters和那些改变了历史的音乐家们,这个黑人音乐的大本营,却成了白人风靡世界摇滚乐的摇篮,错过了一个最好的、也是最坏的年代。

Folk

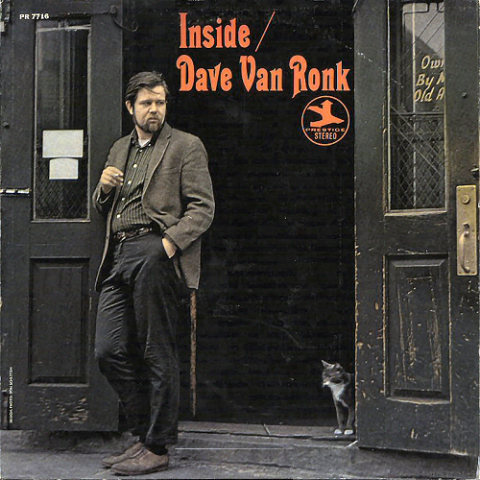

可能你会说,哎呀这些都是些励志逆袭的极端例子,还不是卢瑟多吗?嗯,一点儿都没有错。再把时间拉近一点点,来到纽约的格林威治村,那个60年代艺术家和嬉皮士聚集的先锋文化基地,就有这么一个空有一身才华的卢瑟,被人痛扁了一顿躺在小酒馆的后门口呻吟。

他刚刚又在煤气灯咖啡酒馆(Gaslight)固执的独唱了那首《Hang me,oh hang me》(绞死我吧):

“绞死我吧,

爬到山顶,

在那我表明我的立场。

走得山上,

在那我表明我的立场。

步枪在我肩上,

手里拿着匕首。”

台下的听众似乎并没有特别感冒,相比于更加温馨、歌颂乡愁的、接地气的民谣组合,这首歌总显得有些古老、苍凉和不合时宜。

这个逆行的民谣歌手叫Dave Van Ronk,知道这个名字的人不多,不过他还有另外一个光荣又尴尬的头衔——鲍勃迪伦的吉他老师,对,就是那个对诺贝尔说No的大人物的吉他老师。同样也是在煤气灯咖啡酒馆,鲍勃迪伦唱着《Farewell》走出来,成为了“时代的声音”。

Bob Dylan、Suze Rotolo 和 Dave Van Ronk

事实上,Dave Van Ronk是民谣史上最伟大的吉他手之一,在白人布鲁斯里,论技巧他也能排上顶尖几位了,同时他比鲍勃迪伦还要左派,频繁参加各种人权和政治运动,没少挨警察的棍子,也蹲过仓子。但就是空有着这么一身武功和一腔情怀,Dave Van Ronk还是与“伟大”失之交臂。作为一个地地道道的老酒鬼创作者,他偏执、纯粹、主观,和日益变迁的都市渐行渐远。

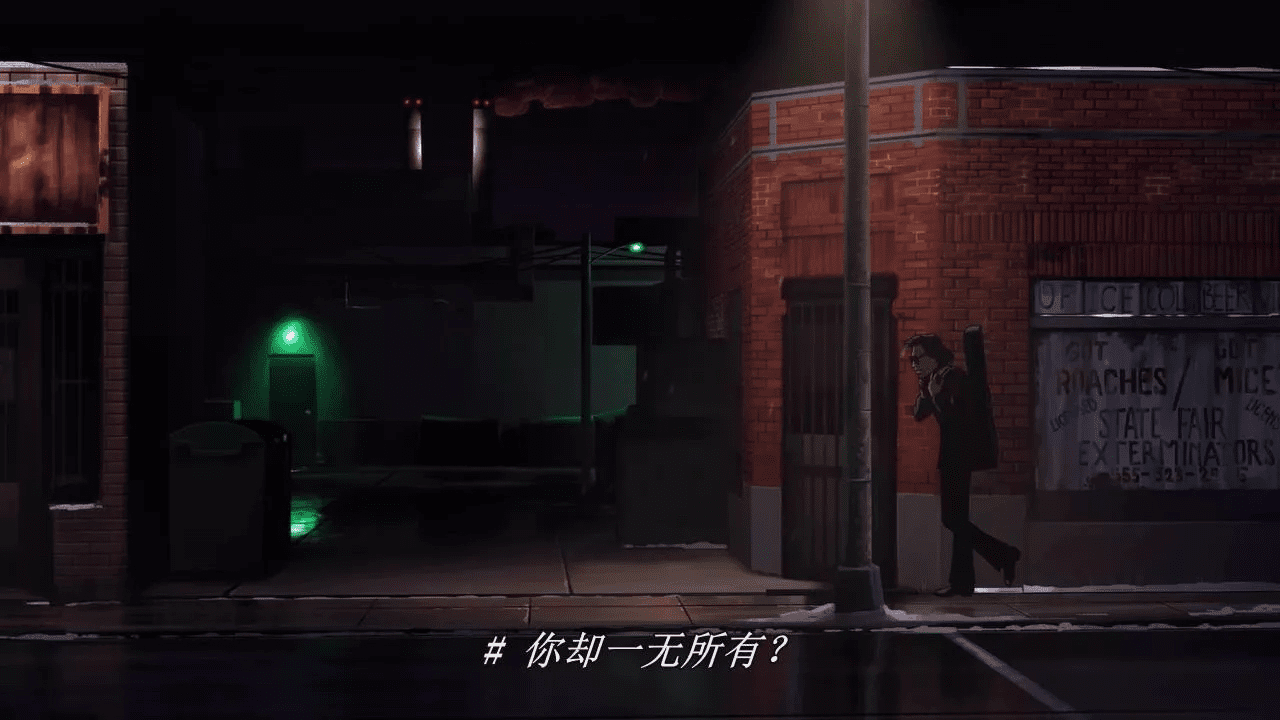

2013年,科恩兄弟用一部《醉乡民谣》又把那个时代扯回到我们眼前,镜头里,Dave Van Ronk左手一只花猫,右手一把吉他,行走在雾气蒙蒙的纽约街头,唱着那些属于诗人的民谣小品——清贫、憧憬、理想、自由的思潮和信仰。

究竟如何定义成功与梦想?时过境迁之后也许我们会说——“你是谁不重要,重要的是,你是这场民谣浪潮的一份子。”

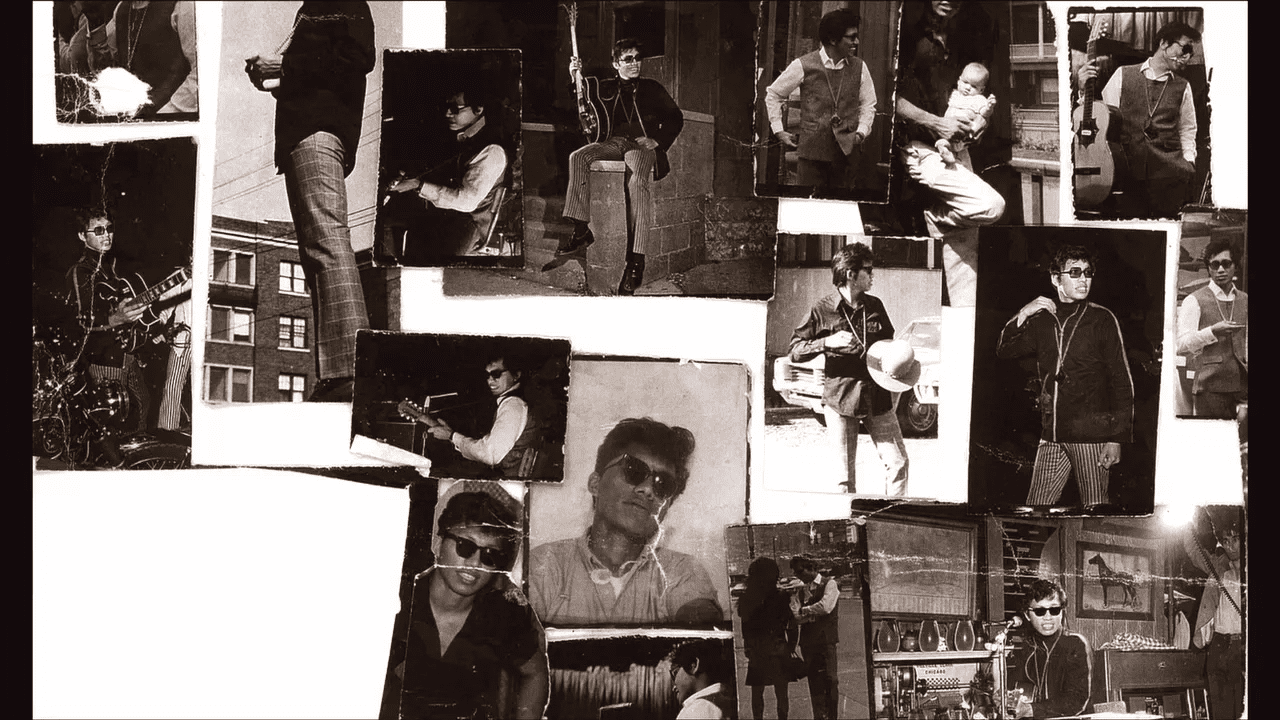

Sugarman

故事讲到这儿,似乎还缺一个离经叛道的非典型人物收尾。那么就请尽情把自己代入这样一个人生案例吧:

年轻的时候你是个有音乐理想的民谣青年,夜夜在小酒馆里唱歌,好不容易出了唱片却没红起来。于是偃旗息鼓,回家种地,做了半辈子建筑工人。

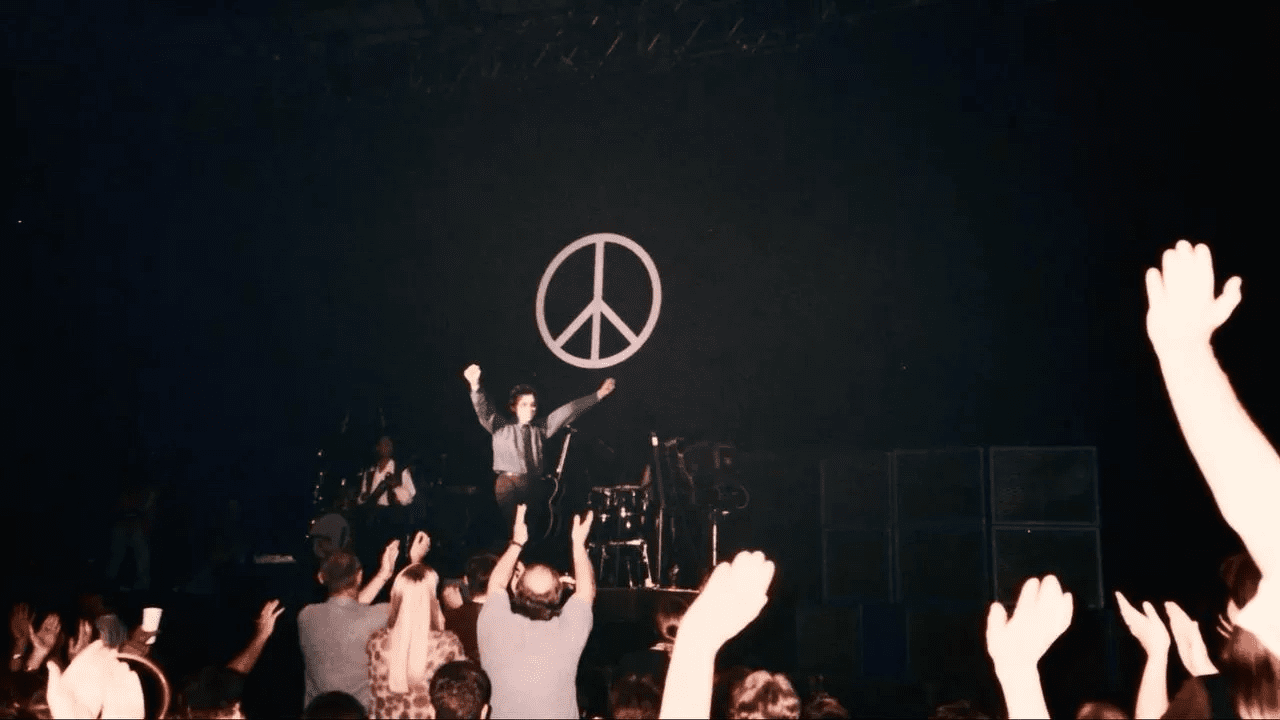

年近半百的时候,跑来俩人告诉你,你在某个国家是个巨星啊!于是你被加长豪华轿车邀请去那个国家开了6场演唱会,发现场场座无虚席,歌迷对你顶礼膜拜、热泪盈眶,整个国家因为得知你没有死而沸腾……

按照一般人的心里承受能力来说,可能就此疯了吧。但是这个传奇故事的真实主人公,Sixto Rodriguez,却很平静的说,“十多年没有表演过,不过拿起吉他的那一刻却非常自然,就像本该如此一样。”简直是尊佛。

70年代的底特律街头,Sixto Rodriguez是这个钢铁城市泯然众人的一名底层蓝领,和许多来自墨西哥的移民一样从事着体力劳动。根据认识年轻Sixto Rodriguez的人来说,他是个“像流浪汉或者幽灵”一样的存在、居无定所,每当夜晚来临,穿过某个破败的街巷,你可能在某个烟雾缭绕的小酒吧听到他那奇异的吉他扫弦和令人着迷的歌声。

最初发现Sixto Rodriguez,并为他录制唱片的经纪人初次见面就为他的才华深深折服,“词曲的高度也许只有鲍勃迪伦才能相提并论”,“实在不能理解为什么这样的天才没有带来轰动。”

在自己的国家默默无闻的消失,然而在世界另一头的南非,他和他的音乐成为了一代人的精神图腾。据说Sixto Rodriguez的专辑由某个美国女孩带到了南非男友的生日派对,由此在年轻人之间私自拷贝、流行开来。当时的南非正值种族隔离制度最糟糕的时期,人们连看电视的自由都没有,思想被禁锢,完全与世界隔离。Sixto Rodriguez的音乐仿佛是一道光明,成为南非人们追求自由解放、反抗黑暗政治的精神领袖,可以说,这些音符都写进了南非的历史。

至今那些南非“老青年”还会朗朗上口的唱起来:

“小糖人,请你快一点,

因为这一切已经让我感到疲惫。

给你这枚蓝色硬币,

你能不能帮我带回,

我五彩斑斓的梦境。

你带来了银色的魔法船,

我们跳着,喝着可乐,还有甜美的玛丽珍。”

令人不能置信的是,这么大的事儿在美国没有一个人知道。直到被追根究底的拍成了奥斯卡获奖纪录片《寻找小糖人》:活生生的Sixto Rodriguez依旧像当年那个游魂诗人般穿过城市破败的街道、木屋,背着一把吉他,把脸埋进长发和墨镜,走过雪地走过落叶,平静地去帮别人清理草坪,婉拒奥斯卡的邀请,颁奖的时候在自己家的旧沙发上睡着了。

人们排着队购买叫做梦想的彩票,几百个会唱歌的巴黎姑娘也许从来都没走出过廉价的小酒馆,几千个在密西西比务农的黑人小伙儿也许来到芝加哥就改行入了无间道,还有几万个民谣诗人只能在结束了一天的工厂劳作后抱起吉他。

但他们的歌声,才是改变这个世界的秘密啊。