米歇尔•罗兰 (Michel Rolland),这是一个在葡萄酿酒界振聋发聩的名字。如同帕克在酒评界拥有至高无上地位,作为一代宗师,罗兰对当今酿酒界的影响无人能及。他虽然倍享殊荣,但也饱受非议,对于酿酒业,他究竟是天使还是恶魔,阅完本文,想必你心中会有自己的判断。

生为酿酒

米歇尔•罗兰的一生似乎注定与葡萄酒密不可分。1947年,他出生于波尔多右岸波美侯的一个酿酒世家,爷爷的酒庄名为 Château Le Bon Pasteur。这一年是波尔多乃至整个法国最伟大的年份之一,右岸的酒有着柔美的单宁和惊人的陈年潜力——曾经拍出30万美金天价的1947白马便是最好的证明。

但与拥有 Château Gazin 的贵族阶级 Bailliencourt 家族和拥有 Petrus 的中产阶级 Loubat 女士不同,罗兰的父辈都是土生土长的纯朴酒农,他们没有华丽的别墅和庄园,只是日复一日,尽职尽责地默默耕作着自己的一亩三分地。

幼年的罗兰对葡萄酒自然没什么概念,他与所有小孩子一样,更加迷恋街角咖啡厅的弹子机和桌上足球,逃学更是家常便饭,没少挨母亲的打。按照当时二战后法国的习俗,长子一般会去接受高等教育,而作为家中次子的罗兰应当在初中毕业后就接管家业,但他的父母却坚持继续供他读书。

1966年,米歇尔•罗兰进入了位于苏玳的白塔葡萄种植学校(校址其实就是苏玳一级庄 Château la Tour-Blanche 的城堡)学习。这所规模不大的学校的学员大多是常规教育中的“失意者”,被无奈的酒农父母送来巩固葡萄酒专业知识。

毕竟在那时候,如果孩子学习够好,家庭又有足够的资本让他们成为律师或医生,谁又愿意让他们学习葡萄种植和酿造,继续作普通的酒农呢?

Château la Tour-Blanche

但就是在这所学校,罗兰开始褪去孩童的顽劣,开始真正与酿酒产生交集。

名师出高徒

1968年,凭借出色的成绩,罗兰与其他四位学生一道被选入波尔多大学继续深造。但是这个时代的法国酿酒业,大家的关注点在于产量而非质量,剪掉葡萄果实会被认为犯了大罪,受到众人的讥讽和嘲笑。

绝大多数的酿酒师们只是重复着祖辈传下来的技术,没有创新,也没有人考虑如何提高品质的问题。以至于1963、1965、1968和1969,都被后人称为波尔多“可悲的年份”。因此毫不奇怪,在大学里罗兰经常受到校友们的鄙视。他们喜欢强调:“我是来学医学的”,以彰显自己和学酿酒的同学不同。

罗兰当时就下定决心,要给酿酒师这个职业带来更多的认可,改变整个法国酿酒业墨守成规、老气沉沉的面貌。

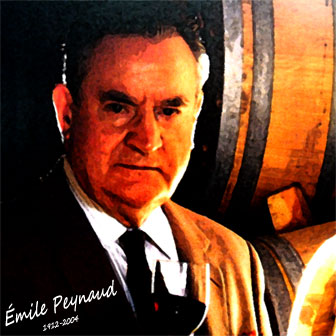

只有决心当然无法成功,罗兰的老师都是法国酿酒界的泰斗级人物,例如被誉为“现代酿酒学之父”的埃米尔•佩诺(Emile Peynaud)。他们超前的理念和深厚的知识让罗兰受益匪浅——“我们欠他的太多,每次听埃米尔•佩诺教授的课,我们的大脑都得到充实和强化”,罗兰在自传中如是说。

埃米尔•佩诺(Emile Peynaud)

从酒农到顾问

经历过在南法的实习和短暂的低端酒酿酒师工作后,1973年,罗兰收购了波尔多当地的一个葡萄分析实验室。在此之前,他完全不懂什么叫做“咨询”和“顾问”,因为在当时,只有埃米尔•佩诺教授会去一些名庄做些说明,提供一些帮助。

这年恰好是一个湿冷而惨痛的年份,葡萄的成熟度极差,有的酒庄在发酵时加了法定标准两倍的糖,酿造出的葡萄酒的酒精度依然非常低。虽然当时的罗兰和他的实验室并不成熟,但他尽力为那些失落的庄主提供化学分析数据,小小的实验室靠着这项业务完全可以维持生计。

罗兰和他的实验室一同成长着,他们见证了葡萄酒酿造业近几十年来的发展历程,由于篇幅有限,难以尽数罗列他的成就,以下仅作参考:

1977年,罗兰开始对土壤结构分析感兴趣,当时没其他实验室有类似的研究。

1979年,未来的一些酿酒工艺雏形开始奠定:采收较晚、发酵时的温度控制、延长的浸渍期,这一年葡萄采收机首次出现,罗兰也开始竭尽全力地劝说酒庄更换老旧的、不干净的木桶,以避免酒香酵母(Brettanomyces)带来的异味,即便那时没有人知道酒香的存在。

1985年,罗兰发明了如今广为应用的“疏果”(Green Harvest)技术,通过牺牲产量来提高剩余果实的集中度和成熟度,还能空出空间来减小疾病风险。当时只有三家右岸酒庄敢使用这项技术——Troplong-Mondot, Angelus, Clinet,他们的葡萄酒品质也因此飞速提高。

1987年,罗兰开始使用高宽相等的“矮胖”发酵罐,来增加酒帽的面积,加强萃取效果。减少果实导管的长度和转弯,降低果实进入发酵罐时受到的摩擦伤害。安装了现代化的温控系统。

2001年,罗兰建议 Château Pape Clément 采用人工脱粒,将葡萄细心地从梗上摘下,再小心地放到发酵罐中,保持果实的完整,减少氧化危害。

…… ……

虽然上面提到的一些工艺并非由罗兰创造,但是这些工艺和理念能够在全世界众多葡萄酒产区普及,离不开罗兰的努力。

两位宗师,一对挚友

也许你不知道,知名的葡萄酒评论家罗伯特•帕克与罗兰是数十年的挚友,他们的友谊始于1982年的夏天。

那是一个安静的午后,一对美国夫妇敲开了罗兰实验室的大门,法语出色的妻子介绍了他们的来意——她的丈夫想要品鉴波尔多葡萄酒,但是庄主们高傲的态度让他们无从入手,于是他们来请求罗兰的帮助,毕竟他在波尔多人脉扎实。

要知道,那时帕克的名气远不如现在,在美国,还算勉强有名,而在法国?根本就是无名小卒!罗兰发现这位美国人对葡萄酒的理解远远胜过那些“小学生水平”的媒体记者,因此带他品鉴过自家酒之后,邀请他次年再来参加期酒品鉴。

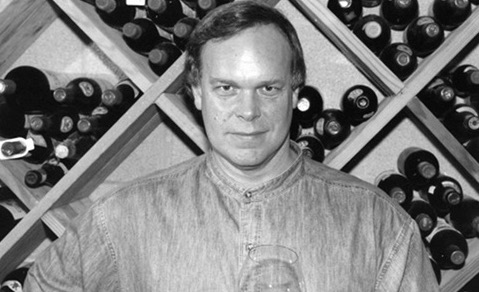

年轻时期的罗伯特 •帕克

1983年春,众多媒体、酒评家、酒商云集波尔多,开始品鉴1982年份期酒,得益于罗兰的引荐,帕克也成为其中一员。

正如你们所熟悉的——这是帕克奠定传奇的一役。

当时美国最著名的酒评家罗伯特•菲尼根(Robert Finigan)认为1982年的酒“低劣”、“不细腻”、“不具备陈年能力”,这也是主流媒体的观点,但年轻而自信的帕克得出了和权威截然不同的意见,他认为这是波尔多的世纪年份,并给1982年的拉菲打出了满分评价。最终的结果就是——帕克成长为当今酒评界的“皇帝”,而菲尼根则被时代所淘汰。

罗兰一直认为,帕克之所以能从众多酒评家中脱颖而出,全因为他的专注、才华和品德。罗兰从不吝啬自己对帕克的褒奖:“他可以连续品尝超过200款酒,依然保持同样的敏锐度”、“他的记忆准确、精细,令人惊奇和着迷”、“做人,他被追捧但不阿谀奉承,从不让步于各种攻击”……

他们的友谊,更像江湖高手间的惺惺相惜。

改变世界的男人

人们喜欢称罗兰为“飞行酿酒师”——这可不是因为他在天上酿酒,而是因为他终年往返世界各地,横跨南北半球,为20多个国家,超过100家酒庄提供酿酒顾问服务。

其实在罗兰接手实验室的头十个年头,他的工作主要是穿着白大褂,在实验室内做分析和研究,业务范围也仅限于波尔多,与国外的酒庄几乎没有什么交集。

直到1987年,加州的 Simi 酒庄热情地邀请罗兰去做顾问——这个酒庄隶属于 LVMH 集团,帕克觉得他们的霞多丽做得不错,但是红葡萄酒还需要进步,因此向 Simi 酒庄推荐了罗兰。罗兰作为“飞行酿酒师”的生涯,从那时才正式开始。

在纳帕谷,罗兰与比尔•哈兰结识,他们的合作最终造就了美国最知名的膜拜酒——哈兰酒庄(Harlan Estate).

在意大利,罗兰与卢铎维科•安东尼共同一起,让 Masseto 和 Ornellaia 一起成为了意大利最好的葡萄酒之一。

在阿根廷,罗兰与数家波尔多酒庄联手建立了规模庞大的 Clos de Los Siete,这是法国最为畅销的阿根廷葡萄酒。

在智利,罗兰参与酿造的 Clos Alpata 在 Wine Specatator 的百大葡萄酒中名列第一。

波尔多是罗兰的大本营,他服务的客户中有着众多的顶级名庄:Angélus, Ausone, Pavie, Petit Village, Pontet-Canet, Valandraud, Troplong-Mondot, Clinet, l'Evangile, Giscours, Lascombes, Pape Clément……

罗兰的足迹甚至到达了一些你想象不到的国家——摩洛哥、印度、匈牙利、墨西哥、保加利亚、巴西、土耳其、亚美尼亚、克罗地亚、以色列和中国。他用自己丰富的经验和独到的理念,努力帮助世界各地的酒庄。

荣耀与争议并存

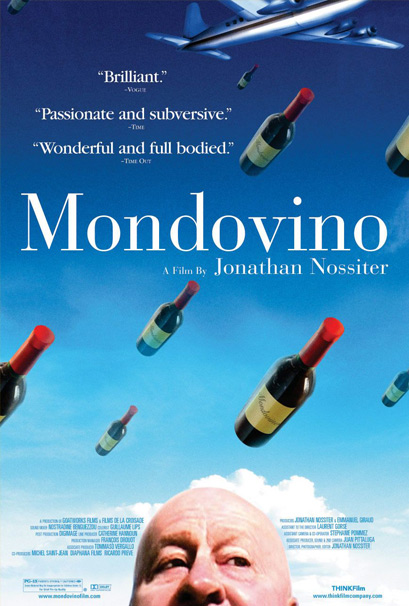

在全世界践行他的酿酒理念的同时,罗兰也收到了一些指责的声音。在2004年上映的纪录片《Mondovino》里,导演乔纳森•诺斯特尔将罗兰描绘成令葡萄酒口味标准化的元凶。

纪录片《Mondovino》

罗兰认为自己被这位“笨手笨脚、有礼貌又带有知识、眼神里带着无助的大男孩”狠狠地算计了一把,“粗暴的剪切,暗示性的取景,脱离背景的图片和对话,这一切透露出的观点带着偏见和政治化趋势,录制过程中的颤动给人们一种真实的感觉,有种偷拍正在进行时的感觉”,罗兰在自传中愤怒地表达他的抗议。

诺斯特尔在电影中谴责国际资本和其“邪恶代理人”破坏了葡萄酒世界的意愿,认为这些代理人“杀死了葡萄酒的诗意、手工性和真实性”。但影片中的正面典范——Mas de Daumas Gassac,恰恰是南法最早开始应用影片中所指责的酿酒技术的酒庄,例如新橡木桶和微氧化。这个例证无疑是罗兰对诺斯特尔论调最有力的反击。

对于千夫所指的“标准化”,罗兰则这样回应:“这(指责)是一件荒谬的事情。风土和微气候的多样化,不同的地质结构,不同的朝向,不同的土壤结构迫使酿酒工艺作出相应调整。”他继续反驳:“把 Château Le Bon Pasteur 和 Château L'Evangile 相提并论,实在太可笑了。”

罗兰还提起了2010年的一件事,当时法国一位热爱葡萄酒的著名女歌手,在接受一家杂志采访时毫无忌惮地说道:“我很本能地就抵触米歇尔罗兰所代表的那些酿酒方式……”,然后她又谈起自己喜欢的酒庄:Château Pape Clément, Château Fombrauge, Château La Tour Carnet, Château Smith Haut-Lafitte, Casa Lapostolle,而这些都是罗兰合作多年的酒庄……

影片不仅掀起了一阵反罗兰的风潮,媒体们还将枪口对准了帕克,认为“标准化”的浪潮离不开这些 KOL 的推波助澜,“他们一起将唯一的波美侯口味强加给世人”。甚至有人编了一幅漫画,漫画中的帕克戴着面具,被带到法庭,人们指控他把“法国的葡萄酒杀死了”,他的“帮凶”罗兰也坐在被告席上。

事到如今,一切风波褪尽,公道自在人心。回首再看,当年的孰是孰非一眼即辨——罗兰依然受到人们的尊敬,而诺斯特尔,则早已被世人所遗忘。

主要参考资料:《葡萄酒宗师——米歇尔罗兰自传》